香典返しとは?相場や人気な品物を解説

香典返しとは、葬儀や告別式でいただいた香典に対して感謝を伝える大切な返礼の習慣です。この記事では香典返しの意味や由来、贈る時期やタイミング、金額の相場、おすすめの品物について詳しく解説します。香典返しの基本をしっかり押さえて、準備に役立てましょう。

香典返しとは?意味や由来を解説

香典返しとは、葬儀や告別式でいただいた香典に対して「無事に法要を終えました」という報告と、いただいたご厚意へのお礼を込めてお渡しする返礼品のことです。香典には、故人の冥福を祈り遺族を支える気持ちが込められています。そのため香典返しには、いただいたご厚志をきちんと受け止め、感謝の心を形にして伝える役割があります。返礼の時期は宗教や地域によって異なりますが、仏式では四十九日の忌明けに合わせるのが一般的です。贈る品物は、食品や日用品などの「消えもの」とされるものが多く、近年では受け取った方が好みの品を選べるカタログギフトも広く利用されています。香典返しは単なる礼儀ではなく、法要を終えた区切りの報告と、故人や遺族を支えてくださった方々への感謝の気持ちを示す大切な慣習といえます。

香典返しの由来・行う意味

香典返しの起源は古く、葬儀の際に必要な食料を近隣の人々が持ち寄り、互いに助け合ったことにあるといわれています。 当時は香典を物品で供えることが中心でしたが、江戸時代になると金銭で渡す形が広まりました。その頃は「香典帳」に記録を残し、次の葬儀の際に同額を持参する「持ち回り」の風習が見られました。時代が進むにつれて、香典のおかげで葬儀や法要を無事に営めたことへの感謝を品物を返す形で伝えるようになり、現在の香典返しが定着しました。特に仏教では四十九日をもって故人が成仏すると考えられており、その節目に香典返しを行うことで「無事に忌明けを迎えました」という報告の意味も込められています。関西地方で用いられる「満中陰志」という言葉も、この考え方を反映したものです。

香典返しのタイミングや相場

香典返しは、法要の節目にあわせて贈る大切な儀礼のひとつです。タイミングや相場を理解しておくことで、失礼のない対応につながります。

香典返しはいつまでにすればよい?

一般的に、仏式では四十九日の法要を終えてから1か月以内に香典返しを贈るのが目安です。 この時期は「忌明け」と呼ばれ、無事に法要を終えたことを伝える意味を持ちます。地域によっては三十五日を区切りとする場合もあり、事情に応じて前倒しされることもあります。神式では、五十日祭や三十日祭を区切りとして香典返しを行います。これは仏式の忌明けにあたる時期に相当します。一方キリスト教には、本来「忌明け」という概念はありません。ただし日本では、1か月後の召天祭や追悼ミサを節目として品物を贈るケースが多く見られます。宗教や地域によって基準が異なるため、判断に迷った際は葬儀社や親族に確認しておくと安心でしょう。近年は「当日返し(即日返し)」を選ぶ家庭も増えてきました。葬儀や告別式の場で直接お渡しする方法で、特に参列者が多い都市部では、事後対応の負担を減らせる点から定着しつつあります。

香典返しの相場とは?

香典返しの金額は「半返し」が基本とされ、いただいた香典の半額程度を目安に品物を選ぶのが一般的です。たとえば1万円の香典をいただいた場合、5千円前後の品を返礼します。ただし必ずしも厳格に半額にする必要はなく、3分の1程度でも失礼にあたることはありません。高額な香典を受け取った場合には、無理に半額で返すと負担が大きくなるため、相場より抑えめに設定することもあります。

香典返しにおすすめな品物

香典返しの品物は「消えもの」と呼ばれる、使うと形が残らないものが一般的です。これは「悲しみを残さず消す」という意味合いもあり、相手に負担をかけない配慮にもつながります。定番の品物としては、以下のようなものが挙げられます。

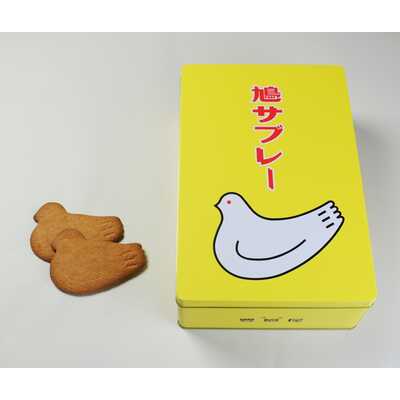

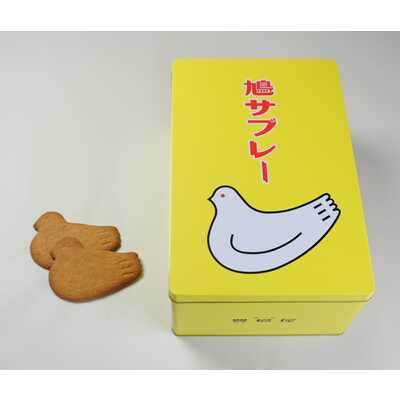

お菓子類

和菓子や洋菓子は、世代を問わず受け入れられる人気の品です。賞味期限が比較的長く、個包装で分けやすいため贈りやすいのが特徴です。

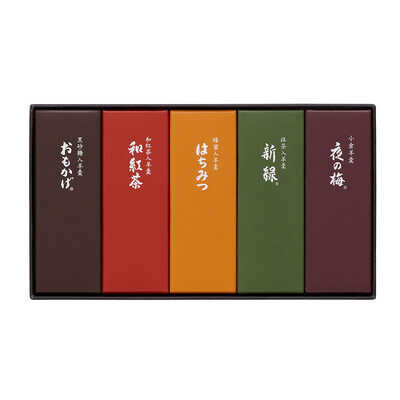

お茶・コーヒー

緑茶、紅茶、コーヒーなどの飲料は保存性が高く、日常的に消費されるため喜ばれる品です。特に日本茶は落ち着いた贈り物として弔事に適しているといわれています。

タオル類

タオルは「涙をぬぐう」という意味を持ち、昔から香典返しに選ばれてきました。品質に優れた今治タオルなどは、実用性と高級感を兼ね備えた安心の品です。

石鹸・洗剤

石鹸や洗剤は「不幸を洗い流す」という意味を込めて贈られることが多く、毎日の生活で役立つ実用的な品物として人気があります。

カタログギフト

近年はカタログギフトの需要が高まっています。受け取った方が自由に商品を選べるため、相手の好みに左右されにくく、幅広い層に対応できる点が魅力です。

大丸松坂屋オンラインストアでは、和菓子やお茶などの定番はもちろん、上質なカタログギフトや今治タオルといった実用性の高いアイテムまで豊富に取りそろえています。人気ランキングや予算別検索も可能なため、初めて香典返しを準備する方でも利用しやすい点が大きな特徴です。

お香典返し 人気ランキング

総合 人気ランキング

洋菓子 人気ランキング

和菓子 人気ランキング

コーヒー・紅茶・日本茶・ドリンク 人気ランキング

タオル・バス・トイレタリー 人気ランキング

カタログギフト 人気ランキング

香典返しのマナーとは

香典返しを準備する際には、品物選びだけでなく掛け紙や挨拶状の形式など、細やかなマナーに配慮することが欠かせません。基本的な決まりを知っておくことで、先方に失礼のない形で感謝の気持ちを伝えられます。

掛け紙・表書きの書き方

香典返しの品物には、必ず掛け紙をかけるのが一般的です。表書きには宗派を問わず広く使える「志」が用いられ、もっとも無難な表現とされています。水引は白黒が基本ですが、西日本などでは白黄を使う地域もあり、表書きに「満中陰志」「茶の子」「粗供養」などの言葉が使われることもあります。神道やキリスト教の場合も「志」や「偲び草」といった表現が多く選ばれます。掛け紙の下段には喪主の姓、または「〇〇家」と記載し、誰からの香典返しかがわかるようにします。なお弔事で使うのは「掛け紙(かけがみ)」であり、「熨斗紙(のしがみ)」はお祝い事に用いるものです。誤って使用すると相手に不快な印象を与える恐れがあるため、区別を理解しておくことが大切です。近年は、香典返しの品物を購入した店舗や百貨店のオンラインストアで、掛け紙や表書きの対応を依頼できるケースも多くあります。

挨拶状の書き方

香典返しには、挨拶状を添えるのが基本的なマナーです。かつては一軒ずつ訪問して直接品物を渡すのが習わしでしたが、現在は遠方の方も多く、郵送で届けるケースが一般的になっています。その際は必ず挨拶状を同封し、いただいた香典へのお礼や、法要を無事に終えたことを記して感謝を伝えましょう。文面は「香典をいただいた御礼」「法要を無事に営んだ報告」「品物を送る旨」で構成されるのが基本です。差出人は喪主名義とするのが原則で、近親者が代筆する場合には補足を添えるとより丁寧になります。記載にあたっては「重ね重ね」「たびたび」などの忌み言葉を避け、句読点を用いないのが慣例です。挨拶状は封筒に入れて送り、表に「御挨拶」または「御礼」と記します。住所を本文で記載している場合、裏面は氏名のみで問題ありません。

香典返しのギフトを選ぶなら大丸松坂屋オンラインストア

大丸松坂屋オンラインストアでは、弔事にふさわしい品物を幅広く取りそろえています。老舗の和菓子や定番のお茶・海苔、今治タオルなどの日用品、さらにカタログギフトまで豊富なラインアップから選ぶことが可能です。 また予算別や商品カテゴリー別に検索できるため、いただいた香典の金額や相手の年齢層に応じて最適な品物を見つけやすいのも特徴です。人気ランキングも公開されているので、選ぶ際の参考になります。掛け紙や表書きも弔事用に対応しており、香典返しとして必要なマナーに沿った形で手配できるのも大きな安心材料です。初めての手配で不安がある場合でも、オンラインで簡単に注文できるため、忙しいなかでもスムーズに準備が整います。香典返しの手配を検討している方は、ぜひ以下の特集ページをご覧ください。

まとめ

香典返しとは、いただいた香典への感謝を伝える大切な返礼の習慣です。もともとは助け合いの気持ちから始まったもので、現代では「無事に忌明けを迎えた」という報告と感謝を伝える意味を持ちます。贈るタイミングは四十九日法要後から1か月以内が一般的で、相場は「半返し」が基本です。品物には食品や日用品などの「消えもの」がよく選ばれ、最近ではカタログギフトも人気です。また掛け紙や挨拶状を添えるなど、形式に沿ったマナーを守ることが欠かせません。 慣習やマナーを押さえたうえで、感謝の気持ちを丁寧に伝えられる品物を選ぶことが、故人を偲びつつご縁を大切にする第一歩となります。

お香典返しQ&A

人気ランキング