お歳暮・冬ギフトの通販は大丸松坂屋オンラインストアで!ハムやローストビーフ、和・洋菓子などがお得に買える割引ギフトが大人気!また、老舗の逸品グルメやこだわりのスイーツなどまで豊富にラインアップしました。人気ランキングもご参考に!

お歳暮のマナー・豆知識

お歳暮とは?

お歳暮とは、11月末頃から12月にかけて、日頃お世話になった人に一年間の感謝のしるしと、「来年もよろしくお願いします。」という思いを込めて贈り物を渡す習慣です。

俳句で12月を表す季語の「歳暮」を由来とし、「今お世話になっている人たちへの感謝」の気持ちを表すものとして、人々へ広がっていきました。

お歳暮の時期と相場

お歳暮を贈る時期は関東地方では11月末頃から12月31日、関西では12月初旬頃から12月31日までとされています。年内に間に合わなかったら関東地方では1月7日の松の内までに、関西地方では15日までにお年賀として届くように贈りましょう。さらに遅れた場合は、松の内がすぎてから、2月4日の立春までに寒中お見舞いとして贈ります。一般的に3,000円~5,000円台程度が相場で、どのくらいの金額のものを贈るかはお世話になっている度合いで決めます。あまり高額なものを贈って相手が負担に感じることのないように、大事なのは感謝の気持ちです。

お歳暮とお中元の違い

お歳暮は日頃からお世話になっている方や、ビジネス関係の方などに対して、感謝の気持ちを伝えるために品物を贈る風習です。同じような意味合いでお中元という風習もありますが、基本的にその目的は同じで、これといって特別な違いはありません。

お歳暮の場合は、12月に入ってから贈るもので、ー年間の最後の挨拶として、その年の感謝を伝える意味がありますが、お中元の場合は、一年の真ん中で贈り物をお届けし、日頃の感謝の気持ちと健康を願う気持ちを伝えます。一年の最後を締めくくるお歳暮はお中元よりも高額な商品が選ばれたり、より多くの先様にお届けしたりする場合が多いようです。

お歳暮もお中元も、半年に一度の大切なご挨拶の機会です。せっかく贈り物をするのですから、その時期はきちんと守るようにしたいものです。地域によって時期に差がありますが、一般的に「お歳暮シーズン」とされるのは、12月初旬から中旬です。「お中元シーズン」は、6月初旬からお盆までの約2ヶ月間で、一般的には7月初旬から8月初旬までとなります。

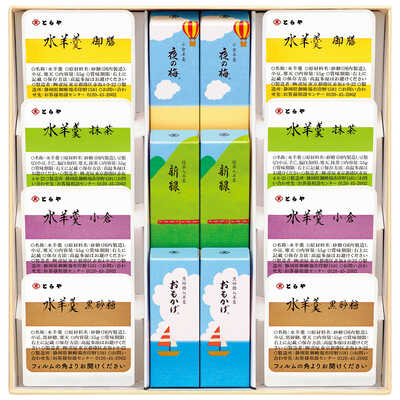

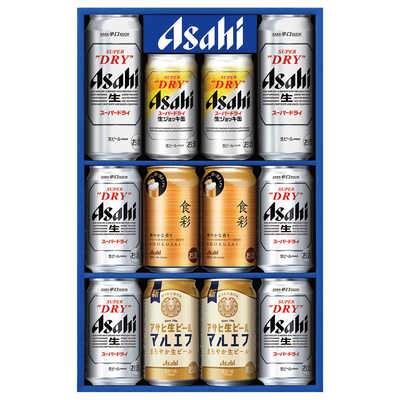

お歳暮は寒い冬の贈り物ですので、暖かいご家庭でゆっくり味わっていただける、日本酒やワインといった酒類、ハムなどの加工食品や鍋料理の具材などが好まれます。お中元は暑い夏に、清涼感を味わっていただけるビールや冷菓に、スタミナがつきやすく、体調を整えたりすることにも役立つ、お肉やフルーツなどを贈る方が多くなっています。

お歳暮のお礼状のマナー

お歳暮を受け取ったらできるだけ早くお礼状を送り、感謝の気持ちを伝えましょう。お歳暮を受け取った日から、3日以内を目安にお礼状を出します。また、お歳暮の季節のすぐ後に年賀状を出す方も多いかと思いますが、年賀状にお礼を書き添えるのは失礼に当たりますのでご注意ください。

お礼状を書く際には、縦書きの封筒と手紙を用いることで格式を保ち丁寧な印象を与えることができます。特にビジネスシーンでお世話になっている相手には、縦書きのお礼状を用いましょう。プライベートな関係であれば、横書きの手紙でもかまいません。

お歳暮の熨斗(のし)のマナー

お歳暮を贈る際は、基本的に熨斗をつけます。水引と熨斗を紙に印刷した形の「のし紙」をつけるのがマナーです。

お歳暮で使用するのし紙には5本、もしくは7本の水引と熨斗を選ぶようにします。こののし紙を「花結び祝い」と呼びます。

また、のし紙をつける際に、内のし・外のしを選ぶことができますが、マナーの上で大きな違いはありません。一般的に、配送の場合は運搬によるのし紙へのダメージを軽減する内のしが使用され、手渡しの場合は外のしが使用されています。

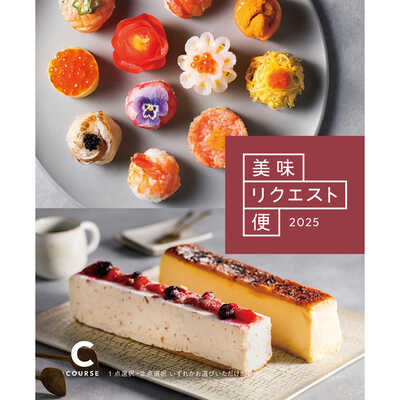

もらって嬉しいお歳暮の選び方は?

お歳暮を選ぶ際のポイントは、感謝の気持ちを大切にしつつ、予算と相手の好みに合った贈り物を選ぶことです。

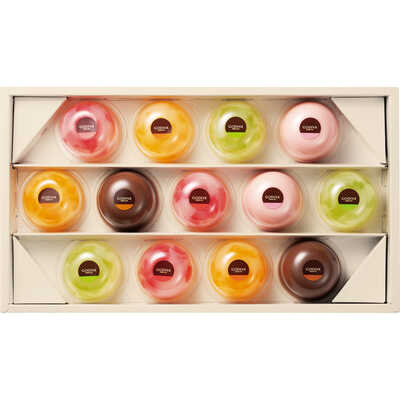

お歳暮に喜ばれるものの代表として、地域のご当地グルメがあげられます。特産品や名物料理など、その土地ならではの逸品を贈ることで地域の魅力を伝えられるので、遠方に住む方に贈るのにおすすめです。ほかにも、甘いものが好きな家庭にはフルーツやジュース、育ち盛りの子どもがいる家庭ではハムやお肉などが重宝されます。

取引先などビジネスシーンで贈る際には、個包装で日持ちがする焼き菓子やドリンクなどがおすすめです。

相手の好みがわからないときには、調味料や乾物がよいでしょう。お歳暮の予算内で高品質な物を手に入れられ、日常的に使う物のため無駄になることがありません。

お歳暮・冬ギフトガイド・コラム

お歳暮ギフト 人気ランキング

お歳暮のギフト選びに迷ったら、毎日更新の人気ランキングをチェック!人気ブランドのスイーツやビールなど勢ぞろい!