お中元の熨斗(のし)の書き方やマナー、注意点を解説

お中元を贈るときに迷ってしまいがちなのが熨斗の書き方ではないでしょうか。そこでこの記事では、お中元にふさわしい熨斗紙の選び方や、熨斗の書き方をケースごとに解説していきます。

そもそも熨斗(のし)とは?

「熨斗」と聞いて思い浮かぶのは、包み紙の上にかけられた紙という人も多いでしょう。それは熨斗ではなく「熨斗紙」といいます。熨斗はその熨斗紙の中央右上にある飾りのことを指し、慶事における進物や贈答品に添えられる飾りのことです。

熨斗の由来となっているのは、不老長寿の象徴で縁起物でもあるあわびです。かつてこのあわびを乾燥させて伸ばしたものを贈り物に添えていたのが熨斗のはじまりで、伸ばしたあわびは「伸しあわび」と呼ばれていたことから、「伸し」が「熨斗」へと変化しました。

現在では伸しあわびではなく、紙で作られた熨斗を贈答品につけたり、紙に熨斗と水引を印刷した「熨斗紙」が使われたりしています。

お中元ののしの基礎知識

お中元を贈る際に欠かせない「のし」には、大切な意味やマナーがあります。ここでは、のしの基本知識を解説します。

水引とは

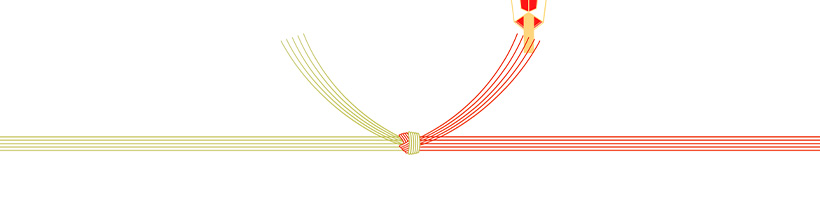

熨斗紙に印刷されているのは、熨斗と水引です。水引は熨斗紙の中央にある紐のことをいいます。この水引の結び方は大きく分けて「結び切り」と「蝶結び」の2種類があります。

●蝶結び

蝶結びは何度も結び直せる結び方で、一般的なお礼やお祝い事など「何度もあってほしいこと」の贈り物の際に使われます。

●結び切り

結び切りは固く結ばれてほどくことが困難な結び方で、弔事や婚礼、御見舞といった「人生に一度きりであるべきこと」の贈り物の際に使われます。

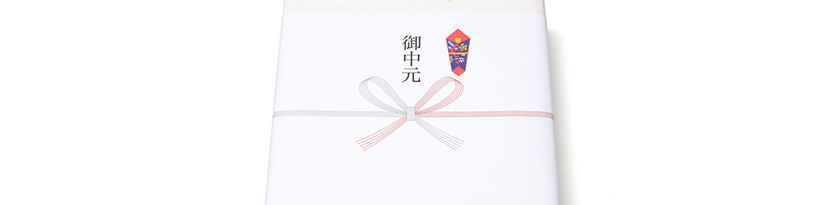

のし紙とは

のし紙とは、のしと水引を印刷した紙のことを指します。店やデパートで購入する贈答品では、こののし紙が使われることが多く見られます。のし紙は、包む手間と時間を省くための略式の贈答体裁として用いられており、品物にのし紙をかけることで、「包んだ形式」「のしをつけた形式」を簡略化しながらも、「改まった気持ちでお贈りします」という意思を表現しています。特にお中元を贈る際には、のし紙をつけるのが一般的であることを覚えておくといいでしょう。

のし紙と掛け紙の違い

熨斗紙と混同しがちなものに「掛け紙」があります。熨斗紙と掛け紙の違いは、熨斗紙には熨斗と水引が印刷されているのに対し、掛け紙は、水引のみが印刷されている点です。また掛け紙は、一般的に弔辞で用いられます。

短冊のしと通常のしの違い

熨斗には、贈答品のほとんどにかかる一般的な熨斗紙と、短冊状の熨斗があります。短冊状の熨斗は紙自体が小さいため、一般的な熨斗紙とくらべると失礼に当たるのではと思われがちですが、そんなことはありません。一般的な熨斗紙と短冊状の熨斗には違いがないので、どちらを使ってもよいでしょう。なお短冊の熨斗は、贈答品の右上に糊やテープなどで貼り付けて使います。

のし紙の掛け方(内のし・外のし)

熨斗紙には「内熨斗」と「外熨斗」があります。内熨斗は、品物の箱に直接のし紙を巻いて包装紙で包みます。外熨斗は、包装紙で品物を包んだ上から熨斗紙を巻きます。

内熨斗と外熨斗を使い分けるポイントは、宅配便でお中元を送る際には内熨斗、直接渡す際は外熨斗と覚えておくといいでしょう。また、内熨斗には控えめに気持ちを表せるという意味合いがあるため、内祝いなどにも適しています。

お中元の熨斗の書き方・マナー

熨斗には「献辞(表書き)」や「送り主の名前」などを記入します。ここでは、お中元の熨斗の書き方について解説していきましょう。

表書き

献辞は表書きとも呼ばれるもので、贈り物の目的を伝えるために書きます。書く位置は水引の上側中央部分です。贈り物の目的がお中元ですので、水引の上側中央部分に「御中元」と記入します。

ただしお中元の時期を過ぎてしまった場合には、贈る時期に合わせて献辞を「暑中御見舞い(暑中御伺い)」「残暑御見舞い(残暑御伺い)」などに適宜変えましょう。なお、お中元の時期は地域によって異なります。お中元を贈る前に確認することをおすすめします。

個人名で贈る場合

贈り主が個人か複数か、会社かによって名入れの仕方が違います。

個人で贈る場合には、水引の下側中央部分(水引をはさんで表書きの真下)に名前をフルネームで書きます。目下の方へ贈る場合は、フルネームではなく姓のみでも問題ありません。

連名で贈る場合

贈り主が複数いる場合は、3名までと4名以上で書き方が異なるので注意してください。

●3名までの場合

3名までの場合は、3人の地位が異なるか、地位に違いがないかで書き方が変わります。

地位が異なる場合は、年齢や役職といった地位の高い順に右から名前を並べます。地位に違いがない場合は、五十音順に右から名前を書きましょう。

書く位置は、水引の下側中央部分に均等になるよう書き入れます。

●4人以上の場合

4人以上の場合は代表者の名前と、「他一同」または「有志一同」と書きます。

水引の下側中央部分に代表者の名前を書き、その左側に「他一同」または「有志一同」と書きましょう。そして、中包みに他一同や有志一同とされた人たちの名前を記載します。

夫婦連名で贈る場合

夫婦連名でお中元を贈る場合は、夫の名前のフルネームと妻の名前のみを書きます。

水引の下側中央部分に夫の名前を書き、その左側に妻の名前を書きましょう。

会社名を入れる場合

会社名を入れてお中元を贈ることもあるでしょう。その場合には会社名と名前を書きますが、文字の大きさと書く位置に注意してください。

水引の下側中央部分に名前を書き、その右肩に名前よりも小さな大きさで会社名を書きます。バランスよく書くように気をつけましょう。

なお会社名に英数字が使われている場合には、それらの文字をあえてカタカナにすることで、縦書きでもバランスが取りやすくなります。

のしを掛けない方がよい場合もある?

お中元の熨斗を貼ってはいけない場合もあります。それは生ものを贈る場合と、弔辞に伴う贈り物であるお供え物の場合です。これらの場合には熨斗は使いません。魚介類や肉、肉の加工品や鰹節などをお中元で贈る際には熨斗のない水引のみの掛け紙を使います。お供え物の掛け紙は、熨斗のない、黒白の結び切りの水引の掛け紙を使いましょう。

熨斗も付けられるお中元は大丸松坂屋へ

大丸松坂屋では、人気のスイーツや老舗の逸品グルメから、夏時期にうれしいビールや洗剤まで、お中元ギフトを豊富にご用意しています。なかでも大丸松坂屋オンラインストアなら、店頭で10%OFFの商品もすべて15%OFFとなる「15%OFF優待ギフト」や、インターネット限定商品も多数あり、お得な情報が満載です。もちろん熨斗も付けられます。お中元はぜひ、大丸松坂屋オンラインストアをご利用ください。

お中元にふさわしい熨斗で感謝の気持ちを贈りましょう

お中元の熨斗は、贈る相手に失礼にならないよう正しく書くことが大切です。正しくマナーを守ったお中元にふさわしい熨斗で、相手に日頃の感謝の気持ちを贈りましょう。

お中元Q&A

人気ランキング